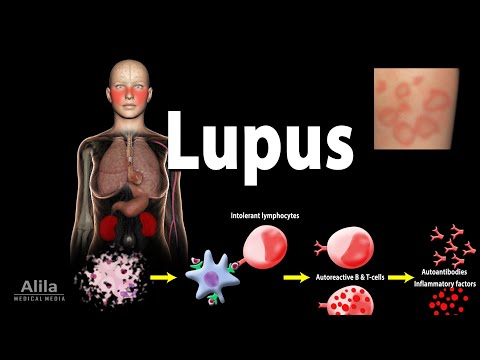

Penyebab Lupus

Lupus merupakan penyakit autoimun. Kondisi ini terjadi saat sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi atau cedera justru menyerang sel dan jaringan yang sehat. Hal ini akan menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ dan bagian tubuh.

Penyebab lupus belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya lupus, yaitu:

- Lingkungan, seperti paparan sinar matahari, paparan asap rokok, atau paparan racun atau bahan kimia tertentu, seperti merkuri dan silika

- Kondisi genetik, termasuk memiliki keluarga yang menderita penyakit lupus

- Hormon, terutama peningkatan hormon estrogen

- Penyakit infeksi, seperti infeksi virus Epstein-Barr atau cytomegalovirus

- Obat-obatan tertentu, seperti hydralazine, pantroprazole, dan procainamide

Faktor Risiko Lupus

Selain faktor-faktor di atas, seseorang juga lebih mungkin menderita lupus bila memiliki salah satu kondisi berikut:

- Berjenis kelamin wanita

- Berusia antara 15–45 tahun

- Memiliki keluarga yang juga menderita lupus atau penyakit autoimun lain

Saat seseorang mengalami lupus, gejala yang timbul terkadang sangat ringan, tetapi juga bisa menjadi parah. Umumnya, gejala parah akan timbul saat penderita lupus mengalami salah satu kondisi berikut:

- Terpapar sinar matahari langsung

- Mengalami stres atau tekanan

- Mengalami kelelahan

- Mengalami penyakit infeksi

- Tidak mengonsumsi obat lupus sesuai dengan anjuran

Gejala lupus sangat beragam dan bisa berbeda pada tiap penderitanya. Hal ini karena lupus bisa menyerang berbagai organ atau jaringan tubuh. Beberapa gejala yang muncul saat seseorang mengalami lupus bisa dirasa ringan atau berat, terjadi tiba-tiba atau bertahap, dan berlangsung sementara atau permanen.

Ada beberapa jenis lupus yang sering terjadi, yaitu:

- Systemic lupus erythematosus (SLE), yaitu lupus yang terjadi di beberapa bagian tubuh, seperti kulit, sendi, ginjal (lupus nefritis), paru-paru, jantung, hingga sistem saraf

- Cutaneous lupus erythematosus, yaitu lupus yang hanya terjadi di kulit

- Drug induced lupus, yaitu lupus yang terjadi akibat penggunaan obat-obatan, seperti terbinafine, fenitoin, procainamide, hidroxyzine

- Neonatal lupus, yaitu jenis lupus langka yang hanya terjadi pada bayi yang baru lahir

Meski gejalanya sangat bervariasi, ada beberapa gejala yang sering muncul pada penderita lupus, yaitu:

- Sering merasa kelelahan meski sudah cukup beristirahat

- Muncul ruam dari batang hidung sampai kedua pipi (butterfly rash)

- Muncul ruam di bagian tubuh lain, seperti tangan dan pergelangan tangan

- Ruam kulit bertambah parah, nyeri, atau gatal, jika terpapar sinar matahari

- Sendi terasa nyeri, kaku, atau bengkak

- Demam secara tiba-tiba

- Mulut dan mata terasa kering

- Sesak napas

- Nyeri dada

- Sakit kepala

- Linglung

- Daya ingat menurun

Selain gejala yang sering muncul di atas, sejumlah gejala di bawah ini juga bisa dialami oleh penderita lupus:

- Sariawan

- Rambut rontok

- Kejang

- Pembengkakan pada pergelangan kaki akibat penumpukan cairan

- Fenomena Raynaud, yaitu jari-jari tangan dan kaki memutih atau membiru jika terpapar hawa dingin atau saat sedang stres

Kapan Harus ke Dokter

Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, terutama jika mengalami ruam yang disertai nyeri sendi atau kelelahan terus-menerus. Hal ini penting dilakukan agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

Segera ke dokter jika Anda mengalami gejala lupus berat, seperti nyeri dada, sesak napas, kejang, sakit kepala parah, bahkan pingsan. Hal ini penting dilakukan agar kondisi Anda dapat segera ditangani sehingga komplikasi dapat dicegah.

Jika Anda sudah didiagnosis mengalami lupus, ikutilah jadwal pemeriksaan yang diberikan oleh dokter sehingga kondisi Anda dapat terpantau.

Diagnosis

Lupus sulit untuk didiagnosis karena gejalanya beragam dan bisa berbeda-beda pada tiap penderita. Untuk mendiagnosis lupus, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya.

Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, termasuk memeriksa ada tidaknya ruam dan peradangan sendi yang sering muncul pada penderita lupus.

Dokter juga akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang di bawah ini untuk membantu mendiagnosis lupus:

- Tes darah lengkap, untuk mengukur jumlah sel darah dan mengetahui seberapa baik fungsi ginjal juga fungsi hati

- Tes urine, untuk mengukur kadar protein atau sel darah merah di dalam urine

- Pemeriksaan ANA (antinuclear antibody), untuk memeriksa keberadaan sel antibodi tertentu dalam darah yang biasanya dimiliki penderita lupus

- Ekokardiografi (USG jantung), untuk mendeteksi aktivitas jantung dengan menggunakan gelombang suara sehingga dapat diketahui adanya kerusakan di jantung

- Rontgen dada, untuk mengetahui kondisi paru-paru, termasuk mendeteksi peradangan dan penumpukan cairan di dalamnya

- Biopsi kulit atau ginjal, untuk mengetahui ada tidaknya jaringan yang tidak normal pada kulit dan ginjal

Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan di atas, diagnosis lupus ditegakkan oleh dokter jika pasien memiliki atau mengalami setidaknya empat dari sebelas kriteria berikut:

- Butterfly rash atau malar rash

- Discoid rash, yaitu ruam merah di kulit yang menyisakan bekas jaringan parut

- Kulit yang sensitif terhadap paparan cahaya matahari

- Sariawan

- Radang sendi (arthritis)

- Gangguan ginjal, yang ditandai dengan munculnya protein pada urine

- Gangguan saraf, yang ditandai dengan kejang atau psikosis

- Peradangan pada lapisan pembungkus paru-paru (pleuritis) atau lapisan pembungkus jantung (perikarditis)

- Gangguan darah, seperti anemia, leukopenia, atau trombositopenia

- Gangguan sistem imun, yang ditandai dengan adanya antibodi tertentu, seperti anti-dsDNA

- ANA (antinuclear antibody) berada di atas nilai normal

Sulitnya proses diagnosis lupus membuat sebagian besar penderitanya baru mengetahui kondisi ini kurang lebih 5 tahun setelah muncul gejala pertama.

Pengobatan Lupus

Lupus tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi, dokter dapat memberikan tindakan untuk meringankan gejala, mencegah kekambuhan penyakit, dan meminimalkan risiko kerusakan pada organ.

Perkembangan penyakit lupus bisa berubah-ubah sehingga pilihan obat dan cara pengobatan pada satu pasien dapat berganti seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, tindakan yang diberikan akan disesuaikan dengan gejala dan tingkat keparahan penyakit.

Berikut ini adalah pilihan penanganan yang dapat dilakukan:

Pemberian Obat-obatan

Beberapa obat yang dapat diberikan pada penderita lupus adalah:

- Obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), seperti naproxen dan ibuprofen, untuk mengatasi nyeri dan demam

- Obat antimalaria, seperti hydroxychloroquine atau chloroquine, untuk membantu mencegah kekambuhan serta meredakan gejala lupus

- Kortikosteroid, seperti prednison atau methylprednisolone, untuk mengatasi peradangan yang terjadi pada lupus dengan mengontrol kerja sistem imun

- Obat imunosupresan, seperti methotrexate dan azathioprine, untuk menekan kerja sistem imun

- Agen biologis, seperti belimumab dan rituximab, untuk mengurangi jumlah protein tertentu yang memicu lupus

Perubahan Gaya Hidup

Lupus merupakan penyakit jangka panjang dengan gejala yang dapat hilang timbul. Oleh karena itu, selain menggunakan obat dari dokter, pasien juga akan dianjurkan untuk menjalani gaya hidup sehat agar pengobatannya efektif.

Gaya hidup sehat yang dimaksud adalah:

- Melindungi kulit dari paparan sinar matahari secara langsung, misalnya dengan menggunakan pakaian tertutup dan mengoleskan tabir surya

- Berolahraga rutin, untuk menjaga kekuatan otot, tulang, serta memperbaiki suasana hati

- Beristirahat dan tidur yang cukup

- Mengendalikan stres dengan baik

- Menerapkan pola makan sehat, seperti memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh

- Mengonsumsi vitamin dan suplemen, seperti vitamin D atau suplemen kalsium, jika disarankan dokter

- Menghindari konsumsi minuman beralkohol, karena alkohol bisa berinteraksi dengan beberapa obat untuk lupus

- Berhenti merokok, karena kebiasaan ini berdampak buruk pada kesehatan tubuh, termasuk paru-paru dan jantung

- Melakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami penyakit infeksi

Penderita lupus juga disarankan untuk melakukan kontrol rutin sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Hal ini bertujuan agar kondisi dan kemajuan pengobatan bisa terpantau.

Dengan tekun menjalani pengobatan dan menerapkan gaya hidup sehat, sekitar 80–90% penderita lupus dapat hidup normal dengan angka harapan hidup yang tinggi.

Komplikasi Lupus

Jika tidak ditangani, lupus dapat menyebabkan beragam komplikasi, seperti:

- Kerusakan ginjal, salah satunya berujung pada gagal ginjal

- Gangguan pada sistem saraf atau otak, misalnya kejang

- Gangguan pada darah, seperti peradangan pembuluh darah (vaskulitis)

- Gangguan pada paru-paru, seperti pleuritis

- Gangguan pada jantung, seperti perikarditis

- Rentan mengalami penyakit infeksi

- Avaskular nekrosis atau kematian jaringan tulang

Penderita lupus harus berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan, karena lupus dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan, seperti keguguran, kelahiran prematur, preeklamsia, dan gangguan jantung pada janin.

Centers for Disease Control and Prevention (2018). Lupus. Managing Lupus.

Mayo Clinic (2021). Diseases & Conditions. Lupus.

Jr., W. Emedicine Health (2022). Lupus (Systemic Lupus Erythematosus).

Normandin, B. Healthline (2022). Everything You Need to Know About Lupus.

Pichardo, G. WebMD (2020). Lupus.

Women’s Health (2019). Diseases and Conditions. Lupus and Women.

Ozeri, D. Verywell Health (2021). Lupus.

American College of Rheumatology (2021). Diseases & Conditions. Lupus.

National Health Service UK (2020). Health A to Z. Lupus.

Cleveland Clinic (2021). Disease & Conditions. Lupus (Systemic Lupus Erythematosus).

Referensi: https://www.alodokter.com/lupus

Vidio tentang Lupus: